就活を始めるにあたり「何社受ければ正解なの?」と悩む学生は多いです。

エントリー数が少ないと内定が出ない不安、多すぎるとスケジュール崩壊の恐れもあります。

この記事では、就活の平均的なエントリー社数とどの程度選考を受けるべきかを詳しく解説します。

就活で受ける社数の平均はどれくらい?

就職活動を進めるうえで、「他の人は何社くらい受けているのか」は気になるポイントです。

少なすぎるのではないか、多すぎると失敗につながるのではないかと、不安に感じる人も多いだろう。

平均エントリー数は20社程度

大手就活サービスマイナビの調査によると、就活生がプレエントリーする企業数は平均で約20社前後とされています。

ちなみにこのデータは2025卒の就活生を対象にし、8月時点のデータとなっています。

また、データによるとエントリー数はやや減少傾向にあり、22卒のデータから毎年数ポイントずつ下がっています。

つまり、エントリー企業を絞る学生の割合が年々増えているということね。

中には50社以上にエントリーする学生もいますが、全体的には20〜40社程度がボリュームゾーンとなっています。

ただし、これは説明会の予約や情報収集の段階も含まれているため、実際に書類選考や面接に進む社数とはやや異なります。

エントリー数・面接数・内定数の違い

実際に就活では、「エントリー数」と「面接に進んだ企業数」、「内定を獲得した社数」はそれぞれ別の指標になります。

たとえば、30社にエントリーしても、書類選考を通過して面接に進むのは10〜15社程度。

そのうち、最終面接まで進むのは3〜5社というケースが一般的です。

そして、最終的に内定を得るのは1〜2社に落ち着くケースが多いだろう。

数社の内定を得ようと思えば、傾向として20社前後のエントリーが必要になるということです。

人によって最適なエントリー数は違う

当然ながら、最適なエントリー数は人によって異なります。

「就活では〇社受けるべき」といった情報がSNSや就活サイトで数多く見られますが、すべての就活生にとって最適なエントリー数という正解はありません。

学部や専攻、志望業界、就活の進み具合などによって、適切な社数は大きく異なります。

文系・理系・学部・志望業界による差

まず大きな分かれ道となるのが、文系か理系かという違いです。

文系学生の場合は、業界選択肢が広く、応募できる職種も多いため、自然とエントリー数が増える傾向があります。

営業職や事務系総合職などは複数の業界で募集があり、選考のタイミングも重なりにくいため、比較的多くの企業に応募しているケースが目立ちます。

一方、理系学生は研究テーマとの親和性や技術系職種へのマッチングを重視する傾向があるため、対象企業がやや限定されがちです。

また、推薦制度を利用する学生も多く、その場合は少数の企業に絞って集中的に準備する形が一般的です。

調査によって多少数字は異なりますが、理系は文系よりも平均エントリー数が少ないことに間違いはありません。

さらに、学部によっても傾向に差があります。たとえば教育学部や芸術系学部の学生は、専門職や公務員志望者が多く、一般企業の選考を受ける場合はエントリー数が少なめになることもあります。

また、志望する業界が人気企業に集中している場合は、競争率の高さを考慮してエントリー数を増やす必要があります。

就活の進み具合と目標内定数で逆算する

自分にとって適切なエントリー数を見極めるには、まず就活の進み具合を確認することが重要です。

早期からインターンや企業研究を進めていた人であれば、すでに志望企業がある程度絞られており、10社未満のエントリーでも十分な戦略を立てられる場合があります。

一方で、就活を始めたばかりで志望業界が定まっていない場合には、比較検討のためにある程度の数を受けてみる必要があるでしょう。

特にエントリーの段階では、企業との相性を見極めるために「広く受ける」ことも有効な手段です。

最終的には、内定を何社取りたいかという目標から逆算する形も現実的です。

たとえば、2社の内定を確保したいと考える場合、面接に進む企業数は5〜6社程度必要になります。

逆算して、書類を通過する企業数やエントリー数を設計することで、自分に合った計画を立てやすくなります。

「量より質」が合うタイプ、「数で勝負」が合うタイプ

人にはそれぞれ就活に向いている進め方があります。

限られた企業に対してしっかりと対策し、個別にアプローチできるタイプであれば、「量より質」のスタイルが向いています。

企業分析や自己PRの調整に時間をかけることで、より深く企業とマッチしやすくなるでしょう。

一方で、プレッシャーに弱く本番に強いタイプや、志望業界を広めに見ているタイプであれば、「数で勝負」を選ぶことで自分に合う企業と出会える確率が高まります。

多くの面接を経験することで自信がつき、選考に慣れていくという利点もあります。

早期から就活を始めている段階であれば、広く浅く受けることを個人的にはおすすめしたいところではあるがな。

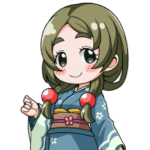

受けすぎのリスクとデメリットとは

就職活動において「とにかくたくさん受ければ安心」と思い、数十社にエントリーする学生も一定数存在します。

選択肢が多ければチャンスも増えますが、企業数を増やしすぎることで生じるデメリットも多く存在します。

受けすぎは一見すると堅実な戦略のように見えますが、実際には時間・体力・集中力の分散を招き、かえって失敗のリスクを高めることにもつながります。

スケジュールのパンクによるミスや疲労

企業を多く受けすぎると、面接日程やES提出のスケジュール管理が非常に複雑になります。

3月〜6月のピーク時期には、午前と午後で異なる企業の選考が連続することも珍しくありません。

その結果、面接で話す内容があいまいになったり、ESの提出を忘れたり、準備不足のまま本番に臨むことになりがちです。

ES提出期限に間に合わない。

この経験は誰にでもあるだろう。

量をこなすことで「慣れる」という効果もありますが、それ以上に「質が落ちる」リスクが大きくなることを認識しておく必要があります。

志望度の低い企業に時間を取られるリスク

エントリー数が多すぎる場合、本当に志望している企業以外にも多くの時間を費やすことになります。

結果として、志望度の高い企業の対策や準備の時間が足りなくなり、本来優先すべき企業へのパフォーマンスが落ちてしまうという矛盾が生じます。

時間も体力も限られてるからこそ、エントリー数の管理が重要なのね。

自己分析や面接対策が浅くなる原因に

企業数が増えると、1社ごとの企業研究や面接対策にかけられる時間がどうしても限られてきます。

また、自己分析にかける時間も短くなりがちです。

自分が何を大事にしているのか、どんな価値観を持っているのかを掘り下げないまま、企業に合わせた答えを作ってしまうと、選考の場で浅さが見えてしまい、説得力に欠ける印象を与えることになります。

テンプレの使いまわし志望動機は、かなりの確率でバレる。

一社一社準備することが理想だ。

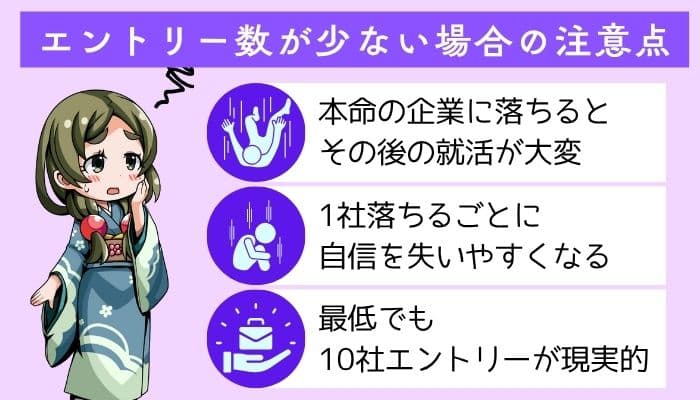

エントリー数が少なすぎる場合の注意点

就職活動では、エントリー数が多すぎることでのデメリットも指摘されていますが、反対に「少なすぎる」というのも大きなリスクにつながります。

たとえば「本命だけ受ければいい」「自分はこの業界一本だから」と考えて、1〜5社程度しか受けない学生もいます。

しかし、その判断があとで大きな後悔に変わることもあります。

1〜5社しか受けない人の共通点と失敗例

エントリー数が極端に少ない学生にはいくつかの共通点があります。まず多いのが、「第一志望に強いこだわりがある人」です。

また、「自分なら大丈夫」といった過信から、企業選びを絞りすぎる人も少なくありません。

しかし、選考ではどれだけ準備しても“相性”や“運”といったコントロールできない要素が関わってくる

たとえ実力があっても、たまたま面接官との会話がかみ合わなかったり、応募のタイミングが悪かったりするだけで落ちてしまうこともあります。

結果的に、本命の企業に落ちてしまい、慌てて他の企業を探すことになったり、エントリー受付が終了していたりと、後手に回ってしまうことが少なくありません。

「なぜか全部落ちる」状態を防ぐには

エントリー数が少ないと、それぞれの選考に対するプレッシャーが非常に大きくなります。

たとえば3社しか受けていない場合、1社落ちるごとに自信を失いやすくなり、「自分はどこにも通用しないのでは」と不安が増していきます。

その結果、次の選考に悪影響を及ぼし、さらに連鎖的に失敗するという負のスパイラルに陥ることもあります。

メンタルの崩壊を避けるためにも、ある程度のエントリー分散が必要です。

少なくとも5〜10社程度の企業にエントリーしておくことで、一社一社に過度な期待を抱かずに済み、心理的なゆとりを保ちながら就活を進めることができます。

選考が進む中で、意外にも相性の良い企業が見つかることもあるため、ある程度は幅を持たせたエントリーが必要です。

最低でも10社はエントリーしよう

もちろん、業界や学生の状況によって最適な社数は異なりますが、一般的には10社以上をひとつの目安として考えるとよいでしょう。

10社エントリーしておけば、書類通過が3〜6社、面接に進むのが2〜4社、そして1〜2社で内定につながるという流れが現実的です。

特に早期選考で結果が出なかった場合の“保険”として、数社の選択肢を持っておくことは精神的な安定にもつながります。

闇雲に増やす必要はありませんが、目安として10〜15社を基準にし、自分のスケジュールと照らし合わせて調整することが重要です。

私の場合は、就活しながらエントリー数を増やしていった。

就活は長期戦でもあり、情報戦でもあります。最初から選択肢を狭めすぎるのではなく、可能性を広げた上で、自分にとって最適な企業と出会うチャンスを増やしていきましょう。

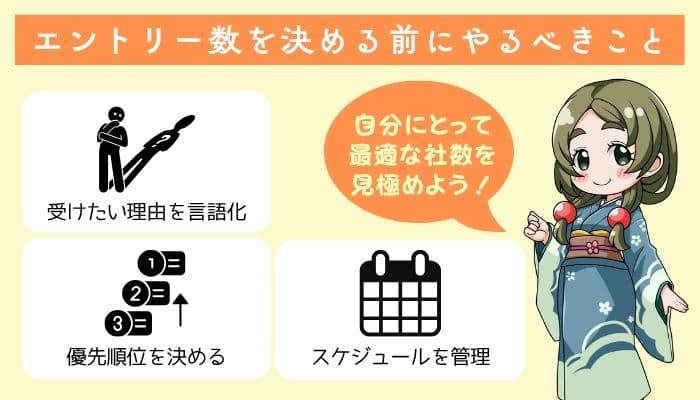

エントリー数を決める前にやるべきこと

最適なエントリー数が人によって異なることは前述したとおりです。

そして、自分にとって最適な社数を見極めるにはそのための準備が欠かせません。

自己分析で「受けたい理由」を言語化する

エントリー数を決定する前に必要なことの一つが自己分析です。

「自分はなぜこの業界を目指すのか」「どんな働き方がしたいのか」「将来どうなりたいのか」といった問いに対して、自分なりの答えを持っておくことが、企業選びの軸を明確にする土台となります。

自己分析を通して価値観や強みを言語化できていれば、「なんとなく有名だから」「とりあえず受けておく」という無意味なエントリーを減らすことができます。

また、自己分析が不十分なままでは、志望動機も表面的になり、どの企業にも同じようなことしか言えなくなってしまいます。

「受けたい理由」を明確にできるようにしておくことが、就活全体の軸を整える第一歩です。

おすすめの自己分析ツールは別記事を読んでくれ!

業界研究と企業比較で優先順位を決める

次に必要なのが、業界研究と企業の比較です。

興味のある業界について調べ、その中でどの企業にどんな特徴があるのかを知ることで、自分にとって本当に合った企業を選ぶ判断材料が得られます。

業界ごとの選考スケジュールや選考フロー、求められる人物像なども異なるため、それらを理解しておくことで戦略的にスケジュールを組むことが可能になります。

志望企業の優先順位が明確になっていれば、「本命」「対策用」「保険」として受ける企業のバランスも見えてきます。

無理なく、そして確実に内定を獲得するためには、この段階でのリサーチと整理が欠かせません。

ノブキャリの業界研究代行サービスなら、面倒な業界研究を全部おまかせできます!

スケジュールを管理できる体制を整える

最後に、選考が始まった際に混乱しないよう、スケジュール管理の体制をあらかじめ整えておくことが必要です。

ExcelやGoogleスプレッドシート、あるいは就活専用のスケジュールアプリなどを使って、エントリー先とその進捗を一元管理できるようにしておくと安心です。

また、週単位で「この日はES作成」「この日は面接練習」といった計画を立てることで、準備不足を防ぎ、ひとつひとつの企業としっかり向き合えるようになります。

山場は絶対に訪れる。

バタバタして後悔しないようにな。

スケジュール管理ができていれば、エントリー社数が増えても混乱せず、自分のペースで就活を進めることができます。

エントリー数は自分次第

エントリーの平均や周囲の数字を参考にすることは悪くありませんが、最も大切なのは、自分にとって納得できる形で就活を終えることです。

前提として、就活は個人戦であり他人の選考状況を参考にするべきではありません。

たくさん受けて結果を出す人もいれば、少数に絞って成功する人もいます。

大事なのは、自分に合ったスタイルで就活を進めることです。

学業やアルバイト、サークルみたいな活動も人それぞれだものね。

就活の成功は質と量によって左右されます。

質のために量が犠牲になってはいけませんし、その逆もしかりです。

迷った場合、まずは10社を目安にエントリーしてください。

そのうえでスケジュールを確認し、選考状況次第でエントリーを増やすことをおすすめします。

コメント