就活で全ての企業に落ちてしまった――そんな状況に直面すると、自信を失ったり、将来が見えなくなったりしますよね。

でも、全落ちは決して「終わり」ではなく、「再スタート」のチャンスでもあります。

はっきり言おう、持ち駒全滅は珍しい話ではない。

本記事では、全落ちの原因や立ち直るための考え方、今からできる行動を丁寧に解説します。

就活で全落ちする人は多い

就活で全滅してしまった経験をもつ人は、あなただけではありません。

データや体験談から見えてくるのは、「全落ち」は特別な失敗ではなく、多くの人が一度は直面する“通過点”のようなものだという事実です。

就活途中で内定ゼロの就活生は一定数存在する

マイナビが実施した2025年の調査によれば、7月の時点で「内定が1社もない」と回答した学生は例年で17.8%です。

就活解禁から数ヶ月が経過していても、一定数の学生がまだ内定を持っていないという実態は、意外と知られていません。

こうしたデータは、全落ちの経験が決して異常でも稀なケースでもないということを、客観的に裏づけてくれます。

就職できない学生も存在する

令和5年3月大学等卒業者の就職状況(令和5年4月1日現在)では、大学卒業者の就職率は97.3%となっています。

裏を返せば、就職希望者の2.7%がこの時点で就職が決まっていないことを意味します。

参考:厚生労働省

この中には、複数応募したものの内定が得られなかった学生が含まれます。

内定がないと聞くと不安になるかもしれませんが、一度持ち駒が全滅してもほとんどの人がどこかしらから内定を得ていることがわかります。

全落ちしてもただの通過点。

気落ちしすぎる必要はないのよね。

全落ちは誰しもが通る道

誰しも不採用が続くと、自分だけが取り残されているような孤独感に陥りがちです。

しかし、現実には同じように悩み、つまずいている仲間が大勢います。

今は結果が出ていないだけで、あなたの努力が無駄だったわけではありません。

まずは「全落ちは自分だけじゃない」と知ることで、少しだけ肩の力が抜けてくるはずです。

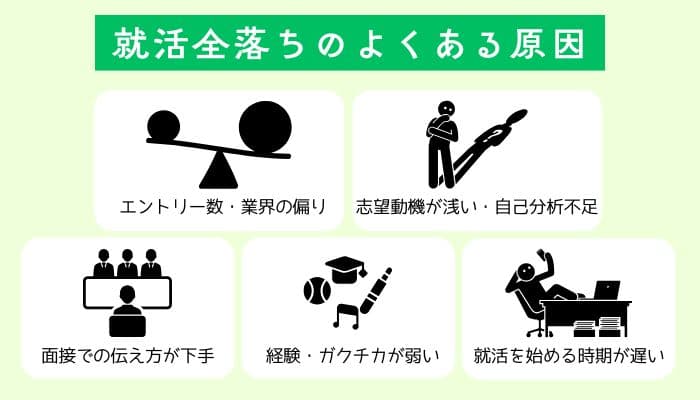

就活全落ちのよくある原因

就活で全ての企業に落ちてしまったとき、「なぜ自分が…」と悩むはずです。。

そして、その原因は能力不足とは限らない

実は、よくある共通パターンに陥っているケースがほとんどです。

エントリー数や業界の偏り

まず最初に見直したい就活のクセは「どれくらいの企業にエントリーしていたか」、そして「業界をどのくらい広く見ていたか」という点です。

前提として、ある程度のエントリー数がないと、そもそも通過の確率が上がりにくいです。

とくに倍率の高い業界は、学歴・経歴・話し方のすべてで勝負される世界。

その中で「私は絶対ここしか無理」と思い込みすぎると、全落ちのリスクは大きく高まります。

全落ちしてしまったのであれば、志望業界の偏りが大きすぎないか、エントリー数は十分かどうか確認しましょう。

就活で何社エントリーすれば良いのかは別の記事で解説していますよ!

志望動機の浅さや自己分析不足

企業にとって最も重視されるのが「この人はうちで働く意思が本当にあるか?」という点です。

たとえば、「御社の福利厚生が充実しているから志望しました」と伝えてしまうと、その会社でなくても良さそうな印象を与えてしまいます。

他にも「成長できそうだから」という言葉も、いかにも浅くて説得力に欠ける志望動機だ。

加えて、自己分析が不十分だと、自分の性格や価値観を企業にうまく伝えられず志望とうまく結びつけることができません。

つまり、少し手を抜いて何社もエントリーするような就活スタイルだと、全落ちしてしまうリスクが高まります。

面接での伝え方が下手

「本番の面接になると、緊張して頭が真っ白になる」「準備したことがうまく言えなかった」という経験は、誰しも一度はあるはずです。

少しずつ慣れると思うけど、ずっと緊張しっぱなしの人も多いわ。

話すスピードが極端に早い、視線が泳ぐ、声が小さすぎるといったことは、内容以前に「自信がなさそう」「準備不足かもしれない」という印象につながります。

また、質問に対して的を射た答え方ができていないと、「理解力や柔軟性が乏しいのでは」と誤解されてしまうこともあります。

面接が全くない就活というものは基本ありませんので、最低限自分の意思を伝えるだけの面接力も重要です。

インターン経験やガクチカが弱い

「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」やインターン経験が、就活では自己PRの柱になります。

ガクチカは新卒就活の鉄板の質問の一つですが、全くガクチカがないという大学生も少なくありません。

全くガクチカがないと、面接官にとっては【判定不能】です。

1時面接を通過できず、持ち駒が全滅といった憂き目にあう可能性も高まります。

全落ちしてしてしまう学生は、自分を語れる大学時代の経験がない可能性があります。

ガクチカがない就活生の対策方法は別ページで紹介している。

就活を始める時期が遅い

就活で全落ちしてしまう就活生の傾向として、就活を始める時期が遅いことが考えられます。

就活は早く始めれば早く始めるほど有利になります。

例えば、4年生の6月からエントリーを始めた学生は3年生から準備を始めた学生よりも大幅に遅れているわけです。

就活を始めるのが遅いと、当然スケジュールは過密になるわよね。

選考が立て込んでくると、面接日やESの締切が重なり、思わぬミスが増えてしまいます。

エントリー締切の見落とし、ESの提出ミス、面接の日程変更を忘れてしまうといった事態は、どれも「本来通るはずだった企業を自分で落としてしまう」ことにつながりかねません。

私の就活全落ち体験談

少し自分語りになりますが、私自身就活に全落ちしたことがあります。

私が就活を始めたのは3年生の9月頃、面接が始まったのは12月からです。

やはり人気の会社はエントリーも早く、私が就職したかった会社の選考は3月頃に固まっていました。

それなりに選考に進むことはできましたが、4年生の5月に就職したかった志望群の会社に全落ちしてしまったのです。

あの時は本当につらかった。

ああ、もう自分はこの会社で働くことができる可能性はないんだなと思い絶望したことを覚えています。

少し就活から離れたのち、5月末から就職活動を本格的に再開。

6月後半ごろに数社から内定をいただくことはできました。

一番就職したかった会社ではありませんでしたが、全落ちしてもやり直せるということは覚えておいていただきたいです。

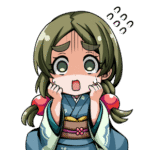

就活全落ち後の立て直し方

就活で全ての企業から不採用通知が届いたとき、言いようのない絶望があると思います。

しかしはっきりお伝えします。

むしろここからが、本当に自分に合った就職先を見つけていく“はじまり”です。

自己分析をやり直して「自分の軸」を明確にする

就活で行き詰まったときは、まず「なぜ働きたいのか」「自分にとって仕事とは何か」という根本の部分を見直してみましょう。

就活中は、エントリー数や選考スケジュールに追われて、“考える時間”が後回しになってしまいがちです。

改めて自己分析をするときは、「嬉しかった経験」「つらかった経験」「頑張ったこと」など、過去の出来事を一つずつ振り返って書き出すことから始めると効果的です。

たとえば、「誰かに感謝されるとモチベーションが上がる」「困っている人を見ると放っておけない」といった感情も、立派な分析材料です。

全落ちしても焦らず、まずはじっくり自分を見直してみるべきなのよね。

就職エージェントやスカウトサービスの力を借りる

全落ちして自分ひとりでの就活に限界を感じたときは、プロのサポートを受けるのも有効な選択肢です。

非公開求人を扱っている場合も多く、思いがけない優良企業と出会えるチャンスにもなります。

就活エージェントが良い企業を紹介してくれるかも…。

また、逆求人型のスカウトサービスを利用すれば、あなたのプロフィールを見た企業からオファーが届くため、「興味を持ってくれている企業」と効率よく出会うことができます。

受け身になりがちな就活の中で、「見つけてもらう」という仕組みは精神的な負担も軽くなります。

スカウト型の就活サイトは別記事でまとめている。

好きなサービスを選ぶといい。

エージェントやスカウトを使ったからといって選択の自由がなくなるわけではありません。

あくまでも「伴走してくれる存在」として活用すれば、全落ちしてひとりで悩んでいたときには見えなかった道が開けてくるはずです。

志望業界や職種を広げてみる

就活がうまくいかない原因として多い要因が、「選択肢を狭めすぎていること」です。

特に、就活生は大手に集中する傾向があります。

「興味がない」と思っていた業界も、よく調べてみると実は自分の性格に合っていたり、やりたいことに近かったりすることがあります。

また、働く場所や勤務形態も柔軟に考えてみるといいでしょう。

たとえば、「地方で働く」「リモートワークOKの企業を探す」「転勤なしの企業を優先する」など、条件の優先順位を見直すことで、応募先の候補は一気に広がります。

全落ちした後は少し視野を広くして、エントリーする会社の幅を広げてみましょう。

キャリアセンターの支援をフル活用する

全落ちして就活に行き詰まったときこそ、一人で悩まず「人の力」を借りるのが効果的です。

大学のキャリアセンターでは、自己分析の手伝いやES添削、模擬面接などを無料で受けられるサポートが用意されています。

在籍している大学のキャリアセンターであれば、全落ちした学生のサポートも積極的にしてくれるはずです

誰かと話すことで視点が変わり、「この会社のこと、今までちゃんと見ていなかったかも」と気づくこともあります。

閉塞感を感じたときほど、人とのつながりが突破口になります。

秋採用・冬採用に照準を合わせて巻き返す

「春に内定が出なかったら終わり」というイメージがあるかもしれませんが、就活には“後半戦”があります。

秋や冬にも積極的に採用活動を行っている企業は多く、特に中堅企業や業界特化型の会社などがその代表例です。

秋採用・冬採用では、新卒採用に出遅れた企業が補充枠として採用を強化していたり、通年採用を行っている企業が引き続き学生を探していたりします。

この時期までに自己分析を深めておけば、応募書類や面接でも自信を持って自分をアピールできるようになります。

時間を味方につけて、次のチャンスに備えましょう。

中小企業やベンチャー企業にも目を向ける

「有名な企業じゃないと不安」「知っている会社しか受けたくない」と思っていませんか?

でも実は、日本の企業の約99.7%は中小企業です

参考:中小機構

中小企業でも社員を大切にしてくれる企業、成長を後押ししてくれる企業がたくさんあります。

また、中小企業やベンチャーは、少人数ゆえに裁量が大きく、若手のうちから活躍できる環境が整っていることも珍しくありません。

大手の方が教育環境は整っているが、中小企業にもメリットはあるのだ。

経営者と距離が近く、風通しの良い職場も多く、職場の人間関係を重視したい人にも向いています。

全落ちした場合、中小企業を視野に入れてみることもお勧めします。

全落ちしたら休んでから再スタートしよう

就活で全落ちしても、人生が終わるわけではありません。

まずはしっかり休みましょう。

メンタルにダメージを受けたまま就活を続けても良い結果になるとは限りません。

また就活がしたいと思えるまで休んでも全く問題ありません。

とはいえ、落ち込んで何もしなければ、時間だけが過ぎてしまう。

大学のキャリアセンターに予約してみる、企業の説明会を覗いてみる。

そんな小さな行動からでも、流れは確実に変わっていきます。

休んでから情報を分析し、再スタートを切れば理想の内定を得ることはできるはずです。

コメント